सितम्बर-अक्टूबर की रातों में कोलकाता खुली आसमानी गैलरी में बदल जाता है. मोहल्लों में चमचमाते अस्थाई मन्दिर (पंडाल) बनाए जाते हैं. कुम्हारटोली के कारीगर नदी से निकाली गई मिट्टी से, देवी की प्रतिमाएँ गढ़ते हैं. ढाकी (ढोल वादक) सड़कों को ढोल की गूँज से भर देते हैं. लाखों लोग रौशनी से जगमगाते एक पंडाल से दूसरे पंडाल की सैर करने के लिए निकल पड़ते हैं.

जो पहली नज़र में महज़ भव्य लगता है, वह दरअसल सामुदायिक शक्ति का जीवन्त रूप है. स्थानीय क्लब चन्दा जुटाते हैं. परिवार स्वयंसेवा करते हैं. कारीगर मिलकर काम करते हैं. भोजन, रौशनी, संगीत और कला के इर्द-गिर्द पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था चल पड़ती है.

परिवार “पंडाल-से-पंडाल” घूमने के रास्ते तय करते हैं. ढाकियों की ताल पूरे शहर की लय बदल देती है. खाने-पीने की चीज़ों के ठेलों से शहर में एक अलग उत्साह पैदा हो जाता है. पूरा शहर उत्सव का एक मंच बन जाता है.

इसका सन्देश गहरा है. इस उत्सव में, बुराई पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाया जाता है. लेकिन इसके साथ ही यह उत्सव, अकेलेपन पर सामूहिकता की जीत है. यह नीरस दिनचर्या पर रचनात्मकता की जीत है.

यूनेस्को की मान्यता

यूनेस्को ने, दिसम्बर 2021 में दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त साँस्कृतिक धरोहर में शामिल किया था. इसे “धर्म और कला के सार्वजनिक प्रदर्शन का श्रेष्ठ उदाहरण” तथा “सहयोगी कलाकारों व शिल्पकारों के लिए एक जीवन्त मंच” क़रार दिया गया.

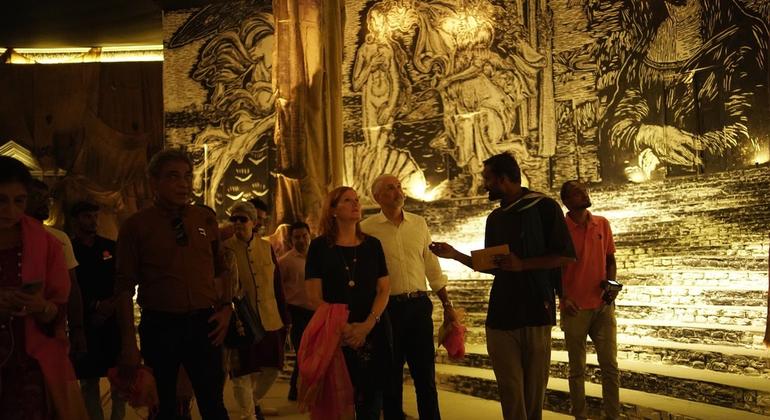

भारत में यूनेस्को प्रतिनिधि टिम कर्टिस कहते हैं, “यह उत्सव ‘सरबोजोनिन’ – यानि ‘सर्वजन के लिए’ की उस भावना का प्रतीक है, जिसे लेकर 1926 में इस सामुदायिक पूजा के रूप में मान्यता दी गई थी. मिट्टी के मूर्तिकारों से लेकर ढोल वादकों तक, शिल्पकारों से लेकर स्थानीय आयोजकों तक, पूरा शहर मिलकर दुनिया की सबसे जीवन्त साँस्कृतिक अभिव्यक्ति को रचता है.”

यह धरोहर स्मारकों में क़ैद नहीं, बल्कि जीवित परम्परा है, जो कारीगरी के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी हाथों से हाथों तक पहुँचती है. हर साल नए विषयों के साथ फिर से नई कल्पनाओं पर आधारित होती है, और वर्ग, धर्म व भाषा की सीमाओं से परे समुदायों को जोड़ती है.

दुर्गा पूजा रचनात्मक अर्थव्यवस्था की बड़ी शक्ति भी है. 2019 के एक अध्ययन के मुताबिक़, इससे जुड़े रचनात्मक उद्योगों ने लगभग 4.53 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया, जो पश्चिम बंगाल के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.58% है.

कला के ज़रिए सन्देश

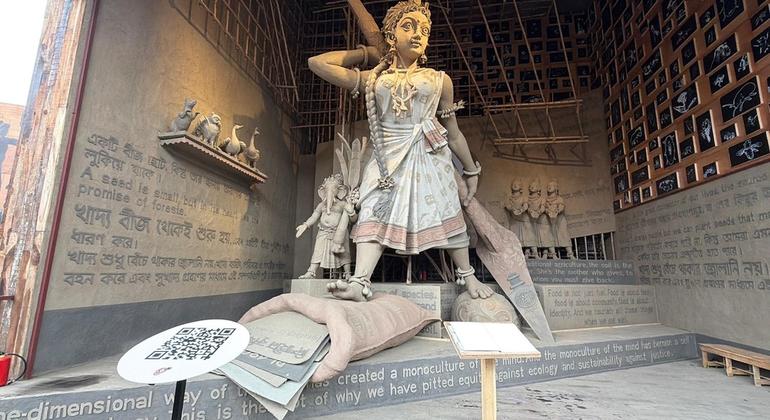

भारत में संयुक्त राष्ट्र के रैज़िडेंट कोऑर्डिनेटर शॉम्बी शार्प के लिए यह साल ख़ास रहा. उन्होंने एक सदी पुराने उस पंडाल का पहली बार दौरा किया, जो इस बार टिकाऊ कृषि पर केन्द्रित था.

उन्होंने कहा, “अमूमन हम देवी दुर्गा को बुराई का संहार करते देखते हैं, लेकिन यहाँ उस ‘बुराई’ को कीटनाशकों व अस्थिर कृषि पद्धतियों के रूप में दर्शाया गया है. इस पंडाल में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, 280 चावलों की क़िस्में प्रदर्शित की गई हैं.”

“इसका मतलब है कि इन पंडालों के ज़रिए, लगभग सवा करोड़ लोगों तक जैविक कृषि, जैव विविधता और स्थिरता के शक्तिशाली सन्देश पहुँच रहे हैं.”

एक और आकर्षण था – एआई-थीम वाला पंडाल, जिसमें भक्ति को डिजिटल कल्पना से जोड़ा गया. यहाँ देवी दुर्गा अपनी पारम्परिक रूप में, दस भुजाओं और सिंह के साथ, दिखाई देती हैं. पृष्ठभूमि, चमकते सर्किट-बोर्ड पैटर्न, बहती डेटा स्ट्रीम और नीयन रौशनी से भरी है. प्रवेश द्वार व छत पर रोबोटिक आकृतियाँ और LED संरचनाएँ हैं. भीतर दीवारों पर दुर्गा की एआई-जनित छवियाँ प्रदर्शित हैं.

सन्देश स्पष्ट था. आस्था और तकनीक साथ-साथ चल सकती हैं. भले ही बुराई आधुनिक व भविष्यवादी हो, लेकिन मुख्य सन्देश वही है – नवीनतम तकनीक की अच्छाई को अपनाना, और बुराई पर विजय की अटूट भावना.

आगन्तुकों की प्रतिक्रियाएँ इस मिश्रण में अचरज और सावधानी, दोनों भाव दिखाती हैं. कोलकाता की 30 वर्षीय लैब टैक्नीशियन, नूपुर हज़ारा ने कहा, “लोग एआई को जितना सकारात्मक तौर पर अपनाएँगे, उतना अच्छा होगा. अगर इसके नकारात्मक पहलू को आगे बढ़ाएँगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा.”

आईटी पेशेवर सुमितम शॉम कहते हैं, “दुर्गा पूजा हमारा सबसे बड़ा और सबसे विशेष त्योहार है. अब एआई भी इस चर्चा का हिस्सा है. एआई से बहुत भला हो सकता है, लेकिन जोखिम भी हैं, खासकर धोखाधड़ी. Deep-Fake और वायरल तस्वीरें वास्तविक चिन्ता की बात हैं. अगर सुरक्षा उपाय नहीं हों, तो कोई भी तस्वीरों का ग़लत इस्तेमाल करके लोगों को धोखा दे सकते हैं. इसलिए इन तकनीकों का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है.”

एक पंडाल “शब्द” यानि प्रकृति की लुप्त होती ध्वनियों पर केन्द्रित था – चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, मेंढकों की टर्राहट. इन आवाज़ों को इमर्सिव और संवेदी डिज़ाइन के माध्यम से पेश किया गया था. यह पर्यावरणीय क्षति और खोई स्मृतियों पर गहरी सोच थी. सवाल यह था कि जैसे-जैसे आवास घटते हैं, शहर से प्रकृति की आवाज़ का लुप्त हो जाना क्या दर्शाता है.

एक आगंतुक राजा ने इसे सरल शब्दों में व्यक्त किया, “हमने यह थीम इसलिए चुनी क्योंकि अब पक्षी बहुत कम दिखाई देते हैं. मेरे दादाजी बताया करते थे कि पहले पक्षियों की ध्वनियाँ कितनी आम थीं; लेकिन अब वे दुर्लभ हो गए हैं – हम कुछ हद तक मानते हैं कि इसका कारण मोबाइल नैटवर्क का असर है. यह पंडाल हमारे समुदाय में जागरूकता फैलाने का तरीक़ा है – यह समझने के लिए कि पक्षियों को फिर से कैसे वापस लाया जाए और मिलकर उस पर काम शुरू किया जाए.”

कई और पंडालों में भी ज़रूरी सामाजिक मुद्दों की गूंज थी. एक पंडाल ने एसिड हमलों से बचे लोगों को सम्मान दिया – न केवल जागरूकता बढ़ाने के लिए, बल्कि उनकी गरिमा एवं योगदान का उत्सव मनाने के लिए. एक अन्य पंडाल का विषय जल संरक्षण था.

युवा आगन्तुकों पर भी इन सन्देशों का गहरा असर दिखा. जल संरक्षण पर केन्द्रित पंडाल देखने आई 18 वर्षीय छात्रा टीसा ने कहा, “भूजल स्तर दिन-ब-दिन घट रहा है. जनता तक सन्देश पहुँचाने का यह सबसे अच्छा तरीक़ा है.”

सर्वजन के लिए सुलभ बनाने के प्रयास

दुर्गा पूजा में अब समावेशन की दिशा में भी ठोस क़दम बढ़ाए गए हैं. यूनेस्को और भारत में संयुक्त राष्ट्र ने, जून 2025 में, विकलांग व्यक्तियों के संगठनों के साथ मिलकर, इस उत्सव आयोजकों के लिए व्यापक सुलभता दिशानिर्देश जारी किए.

इन दिशानिर्देशों उद्देश्य, दुर्गा पूजा उत्सव के तमाम स्थानों को, विकलांग जन और अन्य सभी के लिए पहुँच को बहुत आसान बनाना है.

इन दिशा-निर्देशों के नतीजे ज़मीन पर साफ़ दिखते हैं. रैंप और बाधा-मुक्त ढाँचे से विकलांग जन के लिए आने-जाने में आसानी हुई है. ब्रेल संकेतों और सांकेतिक भाषा दुभाषिए, संचार को आसान बनाते हैं. बैठने के लिए आरामदेह स्थान, उन लोगों को गरिमा देती हैं जिन्हें विश्राम की ज़रूरत होती है.

शॉम्बी शार्प ने एक भावुक अनुभव साझा किया, “हमें एक पिता ने बताया कि वो 17 साल में पहली बार अपनी विकलांग बेटी को व्हीलचेयर पर दुर्गा पूजा में ला पाए. वह पल बेहद भावुक था.”

टिम कर्टिस ने इसे एक व्यापक सिद्धान्त से जोड़ते हुए कहा, “साँस्कृतिक भागेदारी कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक मानव अधिकार है. भारत का, विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत उसकी प्रतिबद्धताएँ साँस्कृतिक जीवन तक समान पहुँच सुनिश्चित करती हैं. दुर्गा पूजा दिखाती है कि व्यवहार में यह अधिकार कैसा दिख सकता है.”

एसडीजी की जीती-जागती प्रयोगशाला

कोलकाता की दुर्गा पूजा सिर्फ़ पूजा-पाठ नहीं है. यह अनुष्ठान, प्रदर्शन, सार्वजनिक कला, स्थानीय अर्थव्यवस्था और नागरिक कल्पना, सभी का अनूठा संगम है. यह सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की एक जीवित प्रयोगशाला भी है, जहाँ सतत कृषि, विकलांग समावेशन, लैंगिक समानता और विविधता में गरिमा जैसे अमूर्त विचार, ठोस अनुभव बन जाते हैं.

जैसा कि शॉम्बी शार्प कहते हैं, “अगर आप केवल आँकड़ों की बात करें तो वह अलग बात है. लेकिन यहाँ यह सब सामने है, प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, सजीव है. लोग देवी से, प्रदर्शनों से और सन्देशों से सीधे जुड़ रहे हैं. जब समावेशन, स्थिरता और रचनात्मकता एक साथ आते हैं, तो सभी को लाभ होता है.”

दुर्गा पूजा साबित करती है कि धरोहर सिर्फ़ अतीत नहीं होती. यह भविष्य गढ़ने का माध्यम भी है.